Критика[править | править код]

Неточности концепции «триединого мозга» были продемонстрированы при идентификации структур базальных ганглиев у видов, примитивных к рептилиям, и при идентификации лимбических структур у немлекопитающих. Было показано, что немлекопитающие имеют перивентрикулярные структуры, гомологичные неокортексу млекопитающих, называемые областями дорсального паллия. Тем не менее, хоть и не без изъяна, теория о «триедином мозге» является вполне логичным, но очень поверхностным объяснением принципа работы мозга.

Концепция триединого мозга Маклина не нашла подтверждения в эволюционной и экспериментальной неврологии.

Эта концепция трёхслойного мозга признана устаревшей и ненаучной. Неврологи придерживаются позиции, что работа мозга — это очень сложный процесс, который невозможно рассматривать в рамках такой простой модели, которой является «триединый мозг».

Концепция «триединого мозга» является спекулятивной и широко обсуждаемой вне неврологии, в частности, она остается самой популярной в современной нейрохирургической литературе.

Критика в психологии

В психологии часто апеллируют к рептильному мозгу для описания мотивов, стоящих над нашим поведением. Многие специалисты в области неврологии возражают против таких простых формулировок и условного деления головного мозга.

Будучи отвергнутой эволюционной теорией, концепция триединого мозга остаётся популярной в «народной» психологии (англ. folk psychology). У широкой публики эта концепция получила популярность из-за своей простоты и ясности, а также способности оправдать осуждаемые моралью поступки — она даёт простое объяснение «плохим» поступкам и позволяет людям переложить ответственность за такие свои действия на «рептилий мозг», якобы доставшийся нам от «древнего зверя».

Также идея о триедином мозге позволяет «поднять» статус человека над другими животными и повысить самооценку у придерживающегося её человека: если «рациональный неокортекс» управляет звериным «рептильим мозгом», значит, этот мозг — самый высокоорганизованный, и его носитель заведомо лучше, чем любое животное.

Филогения триединого мозга

Эта теория основана на гипотезе эволюции человеческого мозга в несколько фаз, которые соответствовали бы появлению на Земле различных филогенетических классов животных. Таким образом, самая старая анатомическая структура нашего мозга будет соответствовать так называемому «рептильному» мозгу, расположенному наиболее глубоко. Самая последняя структура, соответствующая человеческому мозгу, будет расположена на периферии мозга снаружи. Эту эволюцию можно сравнить с последовательными слоями коры дерева.

- Рептилия мозг , также называется примитивным, архаичным и первичный мозг, как говорят, около 400 миллионов лет. Он восходит к тому времени, когда рыбы вышли из воды и стали батрахианцами.

- Палео-млекопитающим мозг, или лимбический , был бы 2 е , появились с первыми млекопитающими . Это было бы у истоков нашей лимбической системы, посвященной основным инстинктивным формам поведения и памяти . Это позволило бы эмоциям и вызвать реакцию стресса .

- Мозг «человек» сам по себе, или нео-млекопитающих неокортекс , является результатом 3 — й , заключительный этап эволюции. Африканские австралопитеки , которые были двуногими, были всего 3,6 миллиона лет назад , что подразумевает ускоренное развитие мозга. Это позволило бы, в частности, логическое рассуждение , язык и предвидение действий.

Рептильный мозг

Считалось, что мозг рептилий управляет функционированием птиц , земноводных , рыб и рептилий .

На чисто анатомическом уровне он соответствует у людей стволу мозга . Хорошо защищенная и глубоко защищенная структура мозга является наиболее устойчивой к травмам головы . Некоторые считают, что это больше похоже на верхушку спинного мозга .

Ствол мозга отвечает за примитивное поведение, обеспечивающее основные потребности. Это обеспечивает выживание человека и вида:

- его основная функция — обеспечение гомеостаза : он регулирует дыхание , частоту сердечных сокращений , артериальное давление , температуру , воду, газовый и ионный обмен и т. д. ;

- он обеспечивает удовлетворение основных или жизненно важных потребностей, таких как еда , сон , размножение и т. д. ;

- он является хранителем врожденных рефлексов , таких как миграционный полет птиц, в из черепах или лосося , и т.д. ;

- он отвечает за инстинкт самосохранения и определенные защитные рефлексы, такие как укус змеи , полет, полет птиц и т. д.

Этот примитивный мозг рептилии ведет к стереотипному, заранее запрограммированному поведению. Одна и та же ситуация, один и тот же стимул всегда будет приводить к одной и той же реакции . Эта реакция немедленная, похожа на рефлекс. Поведение, вызванное мозгом рептилий, не может развиваться с опытом, не может адаптироваться к ситуации, потому что этот мозг будет иметь только кратковременную память .

1Мозг предназначен не для мышления

Благодаря чему мозг человека эволюционировал? Распространенное мнение звучит так: благодаря тому, что совершенствовалась наша способность мыслить. Как ни странно, оно ошибочно.

Чтобы найти ответ, вернемся на 500 миллионов лет назад. Наша планета вступила в период, который ученые называют кембрийским. В ту пору на эволюционной сцене появилось кое-что новое и крайне значимое — охота. Каким-то образом одно из тогдашних живых существ вдруг сумело почуять присутствие другого и съесть его. Конечно, животные и раньше пожирали друг друга, однако теперь этот процесс стал целенаправленным.

Чтобы выжить, нужно было «просчитать», кого можно съесть, а от кого — убежать или спрятаться. А для этого — эффективно расходовать ресурсы организма.

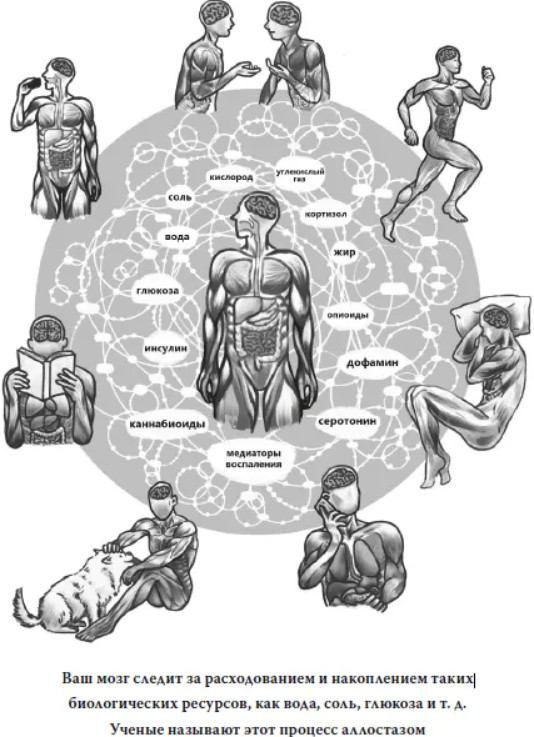

Поэтому основная задача «командного центра» не в рациональном мышлении, формировании эмоций, использовании воображения, креативности или эмпатии. Главная функция мозга — управлять организмом, осуществляя аллостаз и своевременно прогнозируя, в каких ситуациях и сколько придется израсходовать энергии, чтобы совершить действительно необходимые действия и, таким образом, выжить.

Теория Триединого мозга

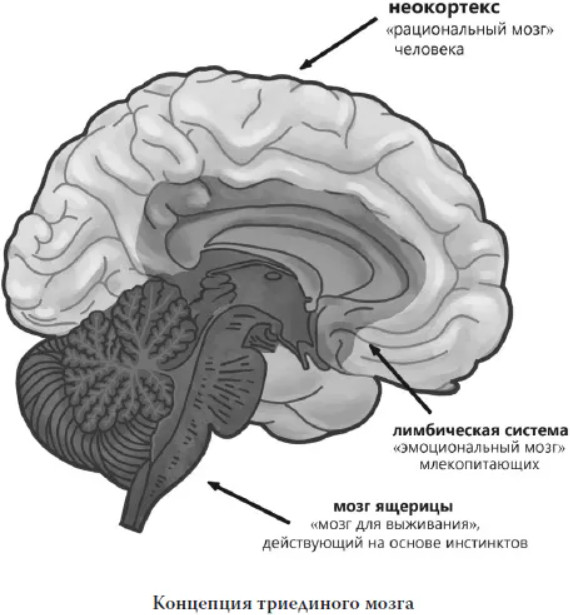

Теория триединого мозга o Мак Лин Теория трех мозгов Он возник с целью сгруппировать различные нейрональные области в соответствии с их функциями и в порядке эволюционного появления (от самых первичных систем до более продвинутых структур, типичных для людей). Кроме того, по словам Сперри и Маклина,эти структуры различны физически и химически.

По сути, теория трех мозгов предлагает новый способ перегруппировки нашего мозга. Эти три блока или секции известны как мозг рептилии, лимбический или эмоциональный мозг (совпадающий с лимбической системой) и рациональный мозг.

Эти секции связаны друг с другом, но, в свою очередь, работают независимо. Таким образом, информация отправляется постоянно, несмотря на то, что каждый из них сосредоточен на определенной функции.

Три функциональных блока мозга по Лурии

Из-за схожести названий кто-то может предположить, что модель трех функциональных блоков по Лурии и система «Три мозга» по Маклину также схожи. У них действительно есть точки пересечения, однако в целом Лурия и Маклин подходили к мозгу с разных позиций, поэтому и концепции у них различны.

![]()

три функциональных блока мозга, исходя из того, как в нем проистекают высшие психические функцииконцепцию мозга как материального субстрата психики

Предлагаем в общих чертах рассмотреть модель А. Р. Лурии, чтобы понять, чем эта система отличается от модели «Три мозга» по Маклину и как у нас в голове осуществляются высшие психические функции.

Мозг как система из трех функциональных блоков

- Первый блок – энергетический. Он должен обеспечить условия, в которых будет проистекать психическая деятельность. Среди таких условий можно выделить два самых главных – бодрствование и должный тонус (возбуждение) коры. За эту работу отвечает не сама кора, а подкорковые отделы и части мозга, расположенные вблизи ствола, включая лимбическую систему и ряд других структур.

-

Второй блок связан с информацией – ее получением, обработкой, переработкой и хранением. За каждую из этих операций ответственны свои «подблоки», или зоны: первичная, вторичная и третичная. Первичная принимает информацию, поступающую от одного из органов чувств, вторичная обрабатывает ее. В третичной соединяется информация, полученная из разных органов чувств и соответствующих областей мозга. Здесь же происходят операции, связанные с абстрактным мышлением и некоторые другие. С точки зрения анатомии этот блок объединяет затылочную (или зрительную) область мозга, височную (или слуховую) и теменную (отвечает за ориентацию в пространстве, осязание, положение тела и др.).

- И наконец, в третьем блоке происходят процессы, связанные со сложной психической деятельностью: речь, память и многое другое. Функции этого блока: планирование высшей психической деятельности, самоорганизация и регуляция (то есть ее фактическое исполнение), контроль. Собственно, поэтому третий блок и называют блоком программирования, регуляции и контроля. Для данной работы задействуются передние отделы больших полушарий (преимущественно лобные доли).

Подытоживая описанное выше, представим краткое описание системы трех функциональных блоков мозга по А. Р. Лурии:

- первый блок – обеспечение условий для психической деятельности;

- второй блок – получение и анализ «входящей» информации (в значительной степени от органов чувств);

- третий блок – собственно психическая деятельность.

Концептуальная критика

История

Начало теории было положено Пол Маклином в его публикации 1949 года. В то время он изучал электрокардиограммы пациентов с психосоматическими заболеваниями и был уверен, что эмоциональная составляющая данных заболеваний лежит в глубоких структурах мозга, которые он назвал висцеральными. Позднее, в 1952 году он дал другое имя этой части мозга и назвал её лимбической системой, в неё входили гиппокамп, миндалевидное тело и поясная извилина.

В 1960-х годах американский нейрофизиолог Пол Маклин в своей книге «Триединый мозг в эволюции: роль в палеоцеребральных функциях» (англ. The Triune Brain in Evolution: Role in Paleocerebral Functions) описал «модель тройственного ума». Он выделил в мозге человека три центра психической активности, каждый из которых по-своему реагирует на происходящие события.

Затем идея о триедином мозге приобрела популярность в обществе благодаря американскому популяризатору науки Карлу Сагану, написавшему книгу «Драконы Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого мозга», опубликованную в 1977 году, за которую он в 1978 году получил пулитцеровскую премию. Это книга способствовала популяризации идеи в неакадемических кругах.

Части мозга по Полу Маклину

Канеман ошибся

А как же быть с Системой-1 и Системой -2? Ведь эксперименты Канемана хорошие, они воспроизводятся.

Всё просто — Канеман неверно интерпретировал результаты экспериментов. Мы сталкиваемся не с двумя системами. Вы наблюдаем два разных состояния одной системы.

Примерно в то же время, когда в США Пол Маклин выдвинул свою концепцию триединого мозга, в СССР случилось обратное. Пётр Кузьмич Анохин предположил, что мозг делится не на три части, а на системы. Каждая такая система выполняет свою функцию — достижение какого-либо результата. Например, срывание яблока с ветки.

Анохин так и назвал свою теорию — теория функциональных систем. В последствии его ученик Вячеслав Борисович Швырков развил её в системно-эволюционную теорию.

Суть, вкратце, такова. В ходе жизни человек сталкивается с различными задачами — научиться ходить, говорить, читать и так далее. Научение происходит благодаря специализации нейронов в разных областях мозга. Они объединяются в ансамбль и мы получаем то, что в быту называют навыком.

Пока нейроны учатся, всё очень медленно. Но когда они наспециализировались, всё происходит быстро.

Вот ребёнок учится есть ложкой — он делает это медленно, с уймой ошибок. Прошло время, скорость выросла, ошибки исчезли. Почему? Специализация нейронов закончилась, ансамбль сформировался.

Можем ли мы говорить, что пока ребёнок учился, работала медленная Система-2, а потом за дело взялась быстрая Система-1? Можем. Но это будет умножение сущностей.

Куда экономнее сказать, что сначала мы наблюдали формирование навыка, а потом — его применение. Всё время работали одни и те же нейроны. Сначала медленно, а потом быстрее.

Так и с другими выводами Канемана. Почему мы быстрее узнаём эмоции, чем решаем математические задачи? Потому что в распознавании эмоций мы тренируемся в разы больше, чем в математике. Уровень навыков получается очень разным. Отсюда и разная скорость обработки.

А эмоции в системно-эволюционной теории — это топливо, которое “выделяет” система для достижения результата. Вы всё правильно поняли. Эмоции включаются после того, как система в мозгу приняла решение.

Противоречие между эмоциями и разумом надумано. Эмоции следуют за мозгом, а не наоборот.

Просто бывает, что в голове конкурируют две системы (в анохинском смысле это термина — то есть два желанных результата). Если одна из них сильнее, то нам кажется, будто это эмоции. А более слабую систему мы обычно и называем голосом рассудка.

На самом же деле, это всего лишь два нейронных ансамбля борются между собой.

Теория триединого мозга в нейромаркетинге

Хотя теория триединого мозга имеет большое влияние на маркетинг, в психологии она считается устаревшей моделью. Благодаря новым методам нейровизуализации мы можем видеть, что наш мозг не состоит из частей, как если бы он был головоломкой.

Эта статья носит исключительно информативный характер, в Psychology-Online мы не можем поставить диагноз или рекомендовать лечение. Приглашаем вас обратиться к психологу для лечения вашего конкретного случая.

Если вы хотите прочитать больше статей, похожих на Теория Триединого мозга Маклина, мы рекомендуем вам войти в нашу категорию нейропсихологии.

- Маклин, Пол Д. Триединый мозг в эволюции: роль в палеоцеребральных функциях. Springer Science & Business Media, 1990.

- Веласкес Бургос, Б. М., Калле, М. Г., и Ремолина де Клевес, Н. (2006). Нейронаучные теории обучения и их значение в построении знаний студентов университетов. чистая доска, (5).

- Патиньо, М. (2008). Знай свой мозг. Богота: Столичный технологический институт.

Теория триединого мозга

Одной из самых известных моделей для понимания сложной структуры мозга была теория триединого или триединого мозга. Он был разработан американским нейробиологом Полом Маклином с 1950 года.

Хотя эта теория была очень влиятельной на протяжении многих лет, некоторые из ее элементов были пересмотрены, чтобы актуализировать самые последние нейроанатомические открытия..

Модель Маклина пытается описать мозг млекопитающего как серию эволюционных достижений.

С этой точки зрения, мозг — это по сути мозг рептилии, к которому затем были добавлены две части: лимбическая система и неокортекс. Это означало процесс эволюции более 250 миллионов лет, так как млекопитающие появились с другим происхождением.

Затем развитие мозга происходило постепенно, интегрируя все более сложные функции. Самые примитивные функции продолжали обрабатываться теми же древними структурами.

Карл Саган в своей знаменитой книге «Космос» объясняет, что структура мозга отражает фазы, через которые он прошел. Описывая теорию Маклина, он говорит, что в самой глубокой части мозга это филогенетически самая старая часть.

Он расположен в стволе мозга, отвечая за основные функции. Они включают в себя ритмы жизни, сердцебиение и дыхание.

Саган также отмечает, что в глубине нашего черепа что-то вроде мозга крокодила: Р. комплекс «место агрессии, ритуала, территориальности и социальной иерархии».

Эта структура окружает лимбическую систему. Эта система произошла от наших млекопитающих предков и является источником нашего настроения и эмоций..

Снаружи находится кора головного мозга, которая произошла от предков приматов. Вот где идеи, вдохновение, где ты читаешь и пишешь. Одним словом, где регулируется сознательная жизнь, что отличает человека от других животных.

Эти три части мозга не работают независимо. Наоборот, они связаны несколькими способами и влияют друг на друга.

Три мозга развивались в форме слоев, как объяснено ниже:

2У вас только один мозг, а не три

Врач середины XX века Пол Маклин рассматривал под микроскопом ткани мозга мертвых ящериц и млекопитающих, в том числе человека, и искал между ними сходства и различия. Он утверждал, что в человеческом мозге есть части, которых нет у других животных. Ученый назвал их неокортексом. Кроме того, Маклин обнаружил, что в мозгу млекопитающих есть функциональные блоки, которые отсутствуют у рептилий, — он назвал их лимбической системой.

Так сформировалась концепция триединого мозга. Считалось, что в нем постепенно сформировались три слоя, чтобы над животными порывами и эмоциями начал доминировать ум.

Предположение Маклина о трехслойном мозге не осталось незамеченным и приобрело сторонников в научных кругах. Но позже ученые выяснили: гипотеза о трехслойном мозге — выдумка.

Согласно результатам современных исследований в области молекулярной генетики, у рептилий и всех млекопитающих есть нейроны, схожие с нейронами человека, — даже такие, как присутствуют в нашем «неокортексе». Мозг человека сформировался не из мозга рептилий, образовав дополнительные участки, отвечающие за эмоции и рациональное мышление. Произошло нечто более интересное. Мозг всех млекопитающих развивался по единому «производственному плану». Велика вероятность, что это верно и для мозга рептилий и других позвоночных животных. Вот только «производственный план» разворачивается поэтапно и у разных видов каждый из этапов проходит по-разному — у одних

Критика

Неточности концепции «триединого мозга» были продемонстрированы при идентификации структур базальных ганглиев у видов, примитивных к рептилиям, и при идентификации лимбических структур у немлекопитающих. Было показано, что немлекопитающие имеют перивентрикулярные структуры, гомологичные неокортексу млекопитающих, называемые областями дорсального паллия. Тем не менее, хоть и не без изъяна, теория о «триедином мозге» является вполне логичным, но очень поверхностным объяснением принципа работы мозга.

Концепция триединого мозга Маклина не нашла подтверждения в эволюционной и экспериментальной неврологии.

Эта концепция трёхслойного мозга признана устаревшей и ненаучной. Неврологи придерживаются позиции, что работа мозга — это очень сложный процесс, который невозможно рассматривать в рамках такой простой модели, которой является «триединый мозг».

Концепция «триединого мозга» является спекулятивной и широко обсуждаемой вне неврологии, в частности, она остается самой популярной в современной нейрохирургической литературе.

Критика в психологии

В психологии часто апеллируют к рептильному мозгу для описания мотивов, стоящих над нашим поведением. Многие специалисты в области неврологии возражают против таких простых формулировок и условного деления головного мозга.

Будучи отвергнутой эволюционной теорией, концепция триединого мозга остаётся популярной в «народной» психологии (англ. folk psychology). У широкой публики эта концепция получила популярность из-за своей простоты и ясности, а также способности оправдать осуждаемые моралью поступки — она даёт простое объяснение «плохим» поступкам и позволяет людям переложить ответственность за такие свои действия на «рептилий мозг», якобы доставшийся нам от «древнего зверя».

Также идея о триедином мозге позволяет «поднять» статус человека над другими животными и повысить самооценку у придерживающегося её человека: если «рациональный неокортекс» управляет звериным «рептильим мозгом», значит, этот мозг — самый высокоорганизованный, и его носитель заведомо лучше, чем любое животное.

Концепция

В традиционной концепции триединого мозга считается, что кора головного мозга играет наиболее важную роль в «более высоких» функциях мозга, таких как познание и поведенческая регуляция, в то время как подкорковые структуры считаются играющими подчиненные роли в мыслительных процессах или вообще не задействованными в этих функциях.

Концепция триединого мозга разделяет головной мозг человека на три части: древний глубинный «рептилий мозг», средний (промежуточный) — «лимбическая система» и высший, отвечающий за сознание «неокортекс».

Эта иерархическая модель мозга предполагает однонаправленный поток информации из нижней, «рептильной» части мозга к высшей, «приматной».

Части «триединого мозга»

Репти́льный мозг, репти́лий мозг (от лат. reptilia — пресмыкающиеся) — согласно гипотезе триединого мозга представляет собой наиболее древняя сформировавшаяся в процессе эволюции часть головного мозга человека, которая отвечает за биологическое выживание и телесное функционирование. Рептильный мозг располагается в задней и центральной частях мозга, включает в себя мозговой ствол и мозжечок.

Лимби́ческая система (от лат. limbus — граница, край) — скопление структур из конечного мозга, промежуточного мозга (диэнцефалона), и среднего мозга (мезэнцефалона), лимбическая система не является отдельной (функциональной) системой мозга. Точные границы лимбической системы не определены.

Неокортекс (от лат. neocortex), новая кора, изокортекс — новые области коры головного мозга человека, расположенная в верхнем слое полушарий мозга и отвечающая за высшие нервные функции (сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление, речь). Структуры мозга, аналогичные неокортексту, присутствуют в зачаточном по сравнению с человеком состоянии у большинства млекопитающих.

У немлекопитающих (хордовых) есть области мозга, гомологичные неокортексу млекопитающих — области дорсального паллия.

Теория про три вида мозга

Теория Маклина говорит нам о том, что у человека не один, а сразу три мозга, чем, собственно, мы и отличаемся от других животных.

Главное наше отличие — это наличие неокортекса. Именно благодаря ему у нас есть идеи, слова, размышления, планы и цели.

Представь себе мозг в виде матрёшки. Самой большой будет неокортекс — новая кора. Распознать существ, которые обладают ею, очень просто: они могут общаться друг с другом, говорить, откладывать удовольствия и водить машину или строить бизнесы.

Средняя матрёшка — лимбическая система (мозг млекопитающего). Вспомни котика: он никуда не спешит, не строит планов. Кажется, главное в жизни этого пушистого зверя — это жить в своё удовольствие. Такой котик есть в каждом из нас и называется он лимбической системой. Это все наши «хочу» не когда-то там, а прямо сейчас: хочу, поэтому лежу, ем мороженое, листаю Instagram или смотрю сериал. Какому котику хочется работать с утра до ночи ради каких-то бумажек? Чтобы что? Чтобы потом лечь уставшим и отдыхать два дня в неделю? Нет, мозг млекопитающего не озабочен такими вопросами. Ему кажется очевидным, что лежать сейчас и ещё семь дней подряд лучше, чем работать и страдать. Его главная задача — идти за удовольствиями и бежать от страданий. Узнал таких котиков? В других или даже в себе.

«Но как же тогда выживать?» — спросишь ты, точнее твой неокортекс.

Здесь на помощь приходит рептильный мозг, самый древний. Он находится внутри нашей матрёшки. Им обладают все млекопитающие и рептилии. Его задача — выживать. Ну и размножаться. Хотя в данном случае — размножаться, чтобы выживать. Даже самый ленивый котик встанет с дивана, когда почувствует голод. Или же если на него нападёт животное побольше. Реакция будет молниеносной, без всяких раздумий. Стимул — реакция. Бей, беги, замри — именно так живёт ящерица. Вспомни любую из рептилий: они мало похожи на котиков, им нет дела до удовольствий, главное — выжить. Вспомни передачи с розыгрышами, где человека настигали внезапно, пугали или удивляли. Там чётко видно всего три реакции. Люди отбиваются сходу, бегут со всех ног или замирают на месте с перепуганными глазами.

Благодаря рептильному мозгу жизнь на Земле продолжается, ведь мы учимся приспосабливаться и адаптироваться к любым изменениям. Система самосохранения очень сильна благодаря тому, что хорошо развита и проверена временем. Неокортекс, мозг человека, самый молодой и потому ещё не до конца совершенен. Мы уже научились думать и создавать технологии, но пока большинство из них направлены всё же против людей: радиация, ядерное оружие, выбросы в атмосферу и так далее. Это уже моя личная теория. Я считаю, что с развитием нашего мозга нам станут доступны технологические решения нового уровня, без вреда себе и Земле в целом.

Что делать со всей этой информацией и как применить её в реальной жизни?

Для начала стоит познакомиться со своим внутренним котиком и ящером, научиться различать их и отделять от человека. И тогда, работая за компьютером, тебе будет проще не отвлекаться на желания котика: посмотреть, кто там написал в Instagram или какие новости в сериале.

Также ты можешь давать стимулы своему рептильному мозгу и тем самым заставить его адаптироваться к новым условиям, будь то физические нагрузки или выступление перед публикой. Дай понять, что теперь это твоя реальность, так будет всегда. Рептильному мозгу останется лишь подстроить все процессы в организме, чтобы они способствовали твоему образу жизни.

Новая кора самая любознательная и амбициозная. Именно благодаря этой части мозга мы сейчас и можем обмениваться информацией. Прокачивай её, изучай свои реакции, ставь цели, ориентируясь на другие части мозга, чтобы был постоянный рост, но и не превращайся в робота. Разрешай себе побыть котиком, только тогда, когда ты сам решишь. Это позволит жить полной жизнью, реализовываться и получать удовольствие от всего.

Поведение человека

П. Маклин выделил шесть основных типов базового поведения рептилий. Они также проявляются и у человека, поскольку, согласно концепции Маклина, рептильный мозг человека унаследовал некоторые характеристики и свойства от рептилий.

- Рутинное поведение. Оно характеризуется однообразием и упорядоченностью действий во времени (сон, пробуждение, купание и т. п.). Эти представления о рутинном поведении сегодня активно используются в маркетинге. Как отмечает А. Чаудхури, формирование товарного бренда по сути сводится к созданию прецедента покупки и превращению покупки товара именно этой марки в рутинное действие.

- Изопрактическое поведение. Поведение, при котором особи действуют схожим образом (митинги, демонстрации и т. п.).

- Тропистическое поведение. Такое поведение животных и человека можно рассматривать как воспроизведение устойчивых моделей поведения в связи с конкретными внешними раздражителями (невербальными сигналами, цветами, движениями).

- Повторение. П. Маклин определяет его как многократное осуществление определённого действия.

- Проигрывание. В формулировке создателя концепции проигрывание определяется как «повторение определённых действий, некоторое количество которых соотносится друг с другом многозначно». Сюда можно отнести празднование одних и тех же праздников каждый год.

- Обманное поведение. У животных оно играет важную роль в выживании. Обман у людей также не всегда обусловлен рациональными соображениями.

Понимание идеи триединого мозга

Идея тройного мозга Пола Маклина основана на идее в человеческом мозге есть 3 разные системы мозга со своей собственной логикой работы, и то, что каждый из них появлялся в нашей эволюционной линии последовательно, один за другим

Это означает, среди прочего, что эти три мозга будут относительно независимыми и что они будут связаны друг с другом в соответствии с иерархией, в зависимости от их возраста и важности их функций для нашего выживания

Например, комплекс рептилий, который первым появится, будет той структурой, которая выполняет самые основные и самые важные функции, чтобы выжить здесь и сейчас, тогда как неокортекс, будучи самой последней структурой появления в эволюционная линия, ведущая к Homo Sapiens, будет отвечать за самые изысканные и сложные функции.

Логика, которая следует за этой концепцией человеческого мозга, очень напоминает способ понимания эволюции как процесса, в котором новое накапливается на старом , так что эти две стороны поддерживают относительную независимость друг от друга, хотя они влияют друг на друга. Это также напоминает нам о том, что эмоциональное и рациональное являются частью двух диаметрально противоположных психологических измерений, и что, когда есть одно, другое не подходит.