Дягилев

Серж Дягилев был настоящей мессией русского балета в начале XX века. Он был простым парнем из провинции, но довольно разносторонним. Писал музыку и книги, создавал оперу, играл в спектаклях.

Именно быстрый ум и прекрасные организаторские способности помогли ему стать главным антрепренёром. Хотя сам Дягилев очень уж не любил, когда его так называли.

Ладно! Он был выдающимся предпринимателем в искусстве! Генеральным продюсером русского шоу-бизнеса императорских времен! В свое время Дягилев сдружился с балериной Матильдой Кшесинской, которая познакомила его с влиятельными мира сего.

Дягилев организовал «Исторические русские концерты», в которых принимали участие: Римский-Корсаков, Рахманинов, Глазунов, Шаляпин. Он проводил театральные антрепризы “Русские сезоны”. Великим композиторам, художникам, певцам, танцорам балета рукоплескали лучшие города Европы.

Экстравагантный Дягилев был эпатажным во всем. В числе его близких друзей были:

- Дмитрий Философов (кузен Дягилева);

- Вацлав Нижинский;

- Антон Долин;

- Леонид Мясин;

- Сергей Лифарь;

- Борис Кахно.

Серж Лифарь обожал Дягилева. Именно он остался с ним до самого конца. Подробнее про Дягилева и Лифаря.

Величие русского искусства

Начало двадцатого века ознаменовалось в европейских столицах огромным интересом к искусству родом из России – в первую очередь к балету. Именно тогда балет превратился в один из символов России — и это во многом заслуга именно Сергея Дягилева. С 1909 года его труппа в рамках «Русских сезонов» ставила по всей Европе выдающиеся балеты, многие из которых – «Весна священная», «Жар-птица», «Шехеразада» – до сих пор считаются вершинами жанра.

За каждым успехом «Русских сезонов» стоял Дягилев — на нем как на антрепренере лежала задача объединять усилия хореографов, композиторов, художников, чтобы создавать не сравнимые ни с чем виденным раньше произведения, которые впечатлили бы искушенную публику Парижа, Монте-Карло или Берлина. И получалось это у него отлично. «Эти женщины и эти мужчины, кажется, явились из другого, более возвышенного и прекрасного мира, они словно ожившие юные боги и богини… Здесь в самом деле рождается новое искусство», – цитирует Шенг Схейен британского графа Гарри Кесслера.

При этом интересы Сергея Дягилева не ограничивались балетом. Еще в 1890-х годах он вместе с Александром Бенуа и Дмитрием Философовым основал в России объединение «Мир искусства», издававшее одноименный журнал. Мирискусники выступали за чистое и свободное творчество, не ограниченное никакими политическими суждениями или соображениями духовного толка. «Во всем нашем отношении к искусству мы прежде всего требовали самостоятельности и свободы… Мы отвергли всякий намек на несамостоятельность искусства и поставили за исходный пункт самого человека, как единственно свободное существо», – говорилось в первом номере журнала. Эти слова стали жизненным кредо и самого Дягилева

Не важно, в России или за рубежом он работал, организовывал ли выставки живописи (в которой превосходно разбирался), ставил балеты или оперы, – Дягилев преклонялся перед красотой и игнорировал любые попытки загнать искусство в какие-либо рамки. Книга Схейена хорошо показывает, насколько велик был вклад этого человека в русскую культуру и ее продвижение по всему миру.

Помощь друга

В какой-то момент (особенно во времена революции в России) им удалось помириться. Они даже гастролировали по Америке и Испании.

Из воспоминаний жены Нижинского:

Конечно, после того как Серж узнал о прогрессирующей психической болезни Вацлава, он направлял деньги на его лечение. Также он и другие артисты старались водить Нижинского на балет, чтобы хоть что-то в нем срезонировало из “прошлой жизни”.

Но все попытки были тщетны. Вацлав как будто находился в собственном закрытом мире и вел себя довольно отрешенно.

Еще до того, как болезнь начала сильно прогрессировать, Дягилев, все-таки, предложил Вацлаву продолжить участие в “Русских сезонах”. На это Нижинский ответил: “Я не могу танцевать! Я же сумасшедший”.

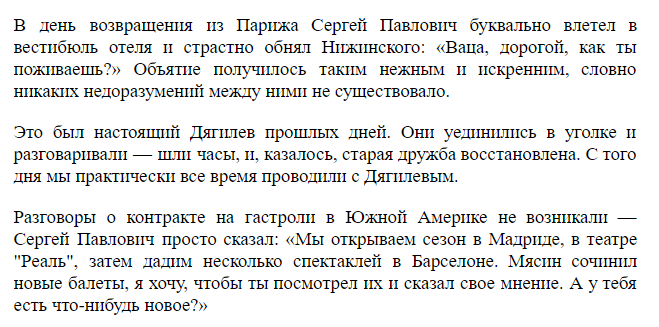

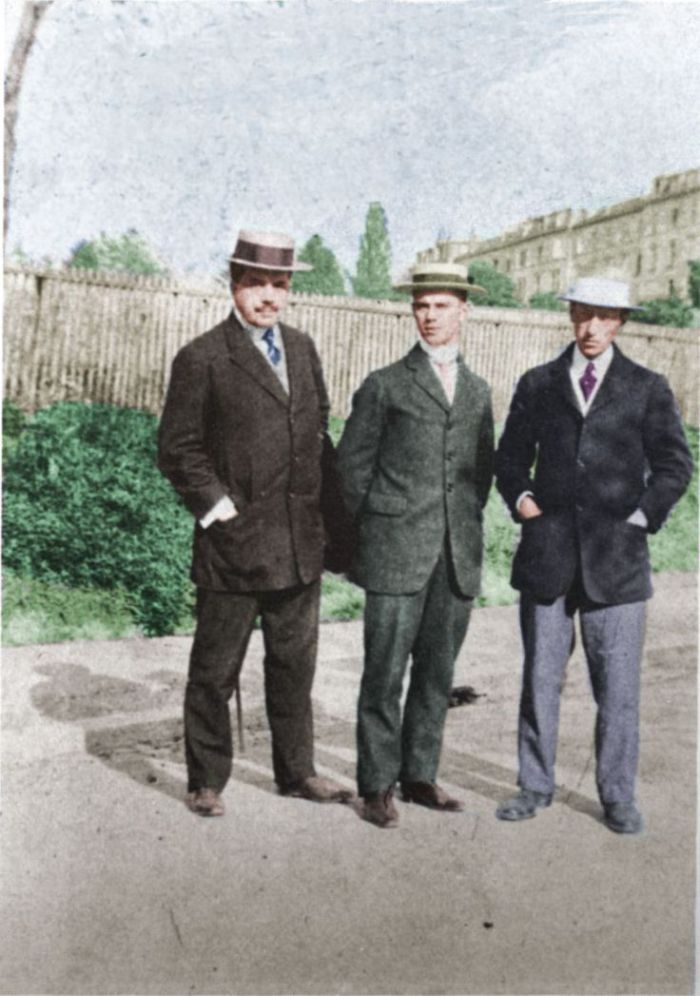

На фото Дягилев обнимает Нижинского.

(GERMANY OUT) Lifar, Serge *15.04.1904-15.12.1986+ Dancer, choreographer, Russia/France dancers at the opera in Paris; from the left: Kremnev, Benois, Grigoriev, Karsavina, Serge Diaghilev, Nijinsky, S.L. (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

(GERMANY OUT) Lifar, Serge *15.04.1904-15.12.1986+ Dancer, choreographer, Russia/France dancers at the opera in Paris; from the left: Kremnev, Benois, Grigoriev, Karsavina, Serge Diaghilev, Nijinsky, S.L. (Photo by ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

Деятельная натура

Петербург становится художественной родиной Дягилева. Здесь он знакомится с Бенуа, Бакстом, Добужинским. Сначала на него смотрели снисходительно, отмечая, что его вкусы в искусстве весьма примитивны и провинциальны. Однако в Петербурге он меняется, гораздо глубже погружаясь в искусство.

Валентин Серов. Портрет Сергея Дягилева

Окружение постепенно начинает замечать в нем вкус и некоторые способности. И хотя Дягилев был моложе тех, к кому так стремится, он решает взять на себя роль творца и создать «Мир искусства» — самое значительное художественное объединение на рубеже веков. В это время Дягилев и организатор выставок, и редактор журнала, и сотрудник театров. Он уже чувствует в себе силы руководить всей репертуарной политикой.

Борис Кустодиев. Групповой портрет художников общества «Мир искусства». 1920 год

Своей мачехе он напишет: «Что касается до меня, то надо сказать, опять-таки из наблюдений, что я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-третьих – большой нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность: впрочем, если хочешь, я, кажется, нашел мое настоящее значение – меценатство. Все дается, кроме денег – mais ca viendra» (это придет). Надо сказать, Дягилев обладал уникальной способностью находить деньги на свои проекты в любых ситуациях, однако сам никогда не был богат.

Александр Бенуа. Последние прогулки Людовика XIV. Серия «Версаль Прогулка короля». 1897 год

В 28 лет, в 1899 году, Дягилев получил должность чиновника отдельных поручений при директоре Императорских театров. Его амбиции были высоки, а характер буен, что через 3 года привело к скандалу. Он оскорбил самого директора, назвав его слабым и бесхарактерным. В результате Дягилева уволили. Тогда он, лишившись должности чиновника, не очень любимой им, полностью погружается в искусство.

Вацлав Нижинский

Вацлав Нижинский был сыном польских танцоров. Родители парня много гастролировали по России, но в итоге решили обосноваться в Петербурге. Именно в этом городе маленький Ваца поступил в Императорское балетное училище.

Он был лучшим учеником и артистом. И славился необыкновенно длинным затяжным прыжком. Как он этого добивался – непонятно. Он повисал в воздухе и неподвижно парил какое-то время.

Его сразу заметили не только педагоги, но и знаменитые примы-балерины того времени. Матильда Кшесинская обожала Нижинского как партнера и человека. Он был вхож в ее дом.

Именно в особняке у Кшесинской юный танцор познакомился с князем Павлом Львовым, который стал его другом. С этого момента Вацлав посещал пышные приемы и вечера.

К этому времени Вацлав был достаточно богат и популярен.

Что было дальше – Нижинский

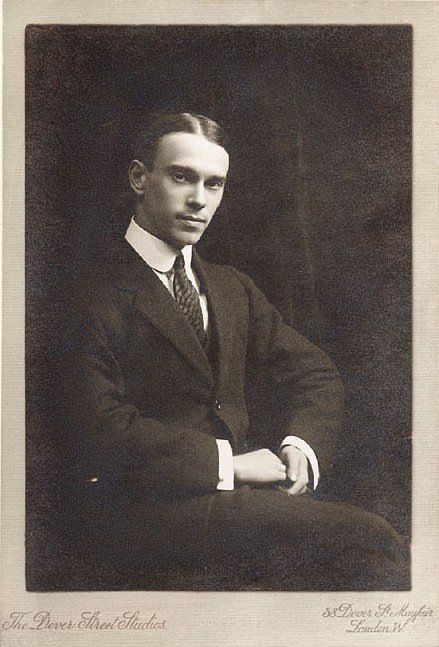

Вацлав в своих дневниках позже писал, что считает свою “связь с Дягилевым пороком”. Вот еще немного из его книги “Чувства”:

Или вот:

А вот это уже из воспоминаний его жены Ромолы:

К сожалению, после разрыва контракта с Дягилевым и череды неудач у Вацлава обострилась шизофрения. Несмотря на счастливую семью (жена и 2 дочки), Ваца с каждым днем становился всё больше и больше отрешенным от мира.

В “тумане” великий танцор прожил около 30 лет. Он никого не помнил, у него случались галлюцинации, он много говорил о Боге. У него были и периоды ремиссии, когда недуг немного успокаивался. Но к прежней жизни Вацлав больше не вернулся. Нижинский умер в возрасте 61 года.

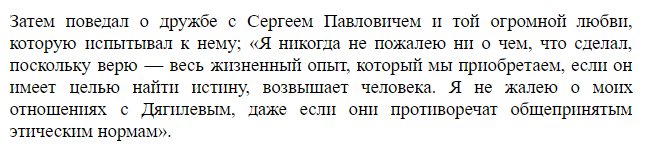

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК

Дягилев несколько раз пытался оживить мозг Нижинского, воздействуя на него танцем. Так, 27 декабря 1928 года в Париже он привез Нижинского в «Оперу» на балет «Петрушка», в котором танцовщик создал одну из лучших своих партий. Но Нижинский остался равнодушным. Граф Гарри Кесслер вспоминает, как был потрясен видом Нижинского, спускавшегося по лестнице.

«Его лицо, оставшееся в памяти тысяч зрителей сияющим, как у молодого бога, теперь было серым, обвисшим, …только изредка отблеск бессмысленной улыбки блуждал по нему. …Дягилев поддерживал его под руку, помогая преодолеть три лестничных марша, ведущих вниз… Тот, кто когда-то, казалось, мог беззаботно летать над крышами домов, теперь едва переступал со ступеньки на ступеньку обыкновенной лестницы. Взгляд, которым он мне ответил, был бессмысленным, но бесконечно трогательным, как у больного животного».

Вацлав Нижинский и Чарли Чаплин 1916

После смерти Дягилева опыт по оживлению рассудка Нижинского повторила Ромола. В июне 1939 года она пригласила Сержа Лифаря потанцевать перед мужем. Лифарь танцевал до изнеможения, но Нижинский оставался безучастным. Как вдруг некая таинственная сила подняла его, и он взлетел в прыжке, а затем вновь впал в беспамятство. Фотограф Жан Манзон, присутствующий при этом чуде, успел запечатлеть последний прыжок безумного бога танца, сумасшедшего клоуна Нижинского.

Рожденный зимой, умер Нижинский ранней весной, 8 апреля 1950 года, в Лондоне. Его похоронили на кладбище Сент-Мерилебен. В тот день ярко светило солнце, а ветви деревьев, покрытые бледно-зелеными почками, готовы были взорваться буйной листвой. 16 июня 1953 года прах танцовщика перевезли в Париж и похоронили на кладбище Монмартра.

Лицо России за рубежом

Будучи реформатором, постоянно стремясь к новизне, Дягилев безжалостно расставался с прошлым, часто полностью меняя свое окружение. Вскоре он начинает отдаляться от России, все чаще предпочитая европейских звезд. Его «Русские сезоны» оказывались далеко не всегда «русскими». Теперь уже вокруг него вращались всемирно известные имена мира искусства. Так, русский импресарио становится стилистом и законодателем целого ХХ века. Кумиром Дягилева всегда был Петр I, и, может быть, именно он вдохновил его на главный подвиг его жизни – окно в Европу.

Последней работой Дягилева стал балет на музыку Прокофьева «Блудный сын». Он и сам был блудным сыном для своей страны. Его большой мечте – показать «Русские сезоны» в родной стране — так и не суждено было сбыться.

Дягилев умер в 1929 году в Венеции в полном одиночестве. Причиной стала запущенная болезнь, которую Дягилев, выходивший за любые рамки, совсем не лечил. Перед ним были открыты все двери мира, власть и слава окружали него, им восхищались и не принимали, рисовали карикатуры и возносили. А на могиле, рядом с фотографией, почти всегда лежат балетные туфли, набитые песком от ветра. Со смертью Дягилева его сезоны прекратили свое существование — он оказался по-настоящему незаменимым.

Текст: Инна Федосеева

Рассказ о счастливом человеке

Сергей Дягилев прожил жизнь, полную тяжелой работы, разочарований, неудач (далеко не все его проекты снискали успех) и одиночества. И все-таки, когда перелистываешь последнюю страницу написанной Шенгом Схейеном биографии Дягилева, невозможно избавиться от ощущения, что этот мощный и противоречивый человек мог гордиться тем, как ее прожил — потому что посвятил все свои силы и время делу, которое любил всем сердцем.

По-другому он жить и не умел. «Для Дягилева человек, не отдающий себя целиком своей страсти, делящий жизнь на две части, одна из которых заботится о пропитании, а другая дает простор разуму и душе, – не целое существо, а трагическая половинка», – утверждает Схейен. Дягилев разорялся в пух и прах, скитался по свету, терпел неудачи, но никогда не позволял им сломать себя и не шел на компромиссы с миром вокруг себя. Он до последнего служил искусству и даже на смертном одре планировал следующий «русский сезон». Увы, новых сезонов уже не состоялось – после смерти импресарио труппа навсегда распалась.

Как бы ни обижал Дягилев своих коллег и друзей при жизни, его неизменно прощали – и смерть его вызвала по всей Европе искреннюю скорбь. Одни из самых проникновенных слов, сказанных в те дни, принадлежали его давнему другу, пианисту Вальтеру Нувелю: «Смерть его была прекрасна. Он умер в любви и красоте, под ласковой улыбкой тех Богов, которым он всю жизнь и со всей страстью служил и поклонялся. И я думаю, таких не может не любить Христос».

Окно в Европу

В 1906 году Дягилев начинает свой долгий путь в Европу. Этот год стал зарей 25-летней эпохи Дягилева – прекрасного вторжения России в Европу. Начинает он с живописи. Он организовывает в Париже выставку «Два века русской живописи и скульптуры». Он хотел удивить, поэтому и привез разные произведения – иконы, полотна русских классиком и современных художников.

Русская живопись имела грандиозный успех. После Парижа Дягилев отправился в Берлин и Венецию, где также очаровал любителей живописи. Через год Дягилев привез в парижскую оперу русских музыкантов – Скрябина, Рахманинова, Глазунова, Римского-Корсакова. Особый успех у европейской публики имел Шаляпин.

Борис Кустодиев. Портрет Ф.И.Шаляпина. 1922 год

Роскошные «Русские сезоны»

Дягилев не только познакомил Европу с выдающимися художественными деятелями России, но и за десять лет перед революцией показал русским талантам пути к эмиграции.

Позже Сергей Прокофьев скажет о феномене Дягилева: «Громадная и несомненно единственная фигура, размеры которой увеличиваются по мере того, как она удаляется».

Иван Подгайный. Портрет композитора Сергея Прокофьева

Но это было лишь подготовкой к главному делу всей жизни Дягилева. 1909 год – год первого балетного сезона, начавшего плеяду 20 величайших сезонов. Париж увидел Павильон Армиды, Клеопатру, Сильфиду. Больше всего изысканную парижскую публику потрясло необузданное варварство половецких плясок из «Князя Игоря».

Врожденное чутье на талант позволило Дягилеву увлечь за собой звезд первой величины. Лучшие композиторы пишут ему музыку, лучшие художники делают декорации и костюмы, лучший балетмейстер, Михаил Фокин, ставит спектакли. Дягилев показал целое созвездие русских балерин – Павлова, Кшесинская, Ида Рубинштейн, Карсавина, а позже появились Спесивцева. Таких «космических» высот таланта Париж не видел никогда.

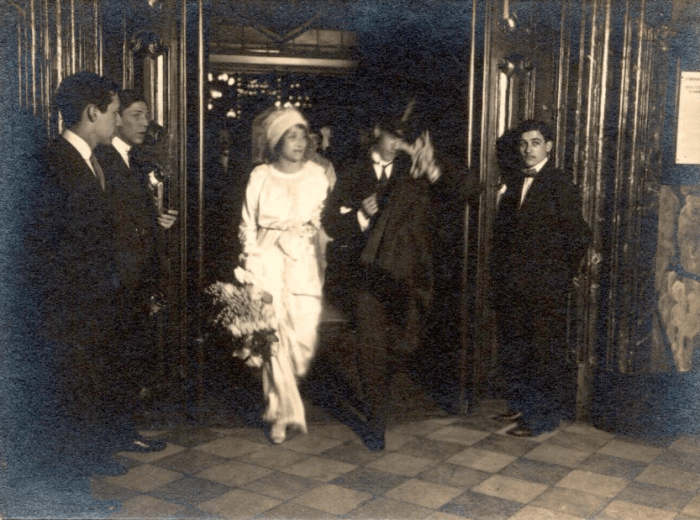

Разошлись пути

В 1912 году труппа Дягилева отправилась на корабле, пересекая океан, в тур по Южной Америке. Серж отказался ехать, потому что однажды цыганка предсказала ему смерть на воде.

Корабль шел около 20 дней до Буэнос-Айреса. И за эти несколько недель Вацлав успел влюбиться в юную танцовщицу, которая всюду сопровождала русских артистов, Ромолу Пульску.

Как только они сошли с корабля, тут же обвенчались. Эта новость настолько разозлила Дягилева, что он прислал Вацлаву телеграмму со следующим содержанием: “Ваши услуги Русскому балету больше не требуются. Не возвращайтесь к нам.”.

Вацлав не ожидал такой реакции от своего бывшего наставника.

Знаковые люди эпохи

Символом дягилевского балета стала запечатленная Серовым Анна Павлова – одна из любимиц создателя «Русских сезонов». Однако через некоторое время Павлова покидает детище Дягилева. Причиной этому становится появление рядом с Дягилевым – как говорили о нем, восьмого чуда света. Нижинский на долгие годы переход под покровительство Дягилева, освещая «Русские сезоны» светом своего таланта.

Анна Павлова

Антрепренёр убедил Нижинского в значимости мужской партии в балете. Он отказался от роли, как он выразился, «носильщика» балерин и стал буквально идолом публики. Потом о Нижинском напишут, что он перевернул весь балетный мир, и это началось благодаря Дягилеву.

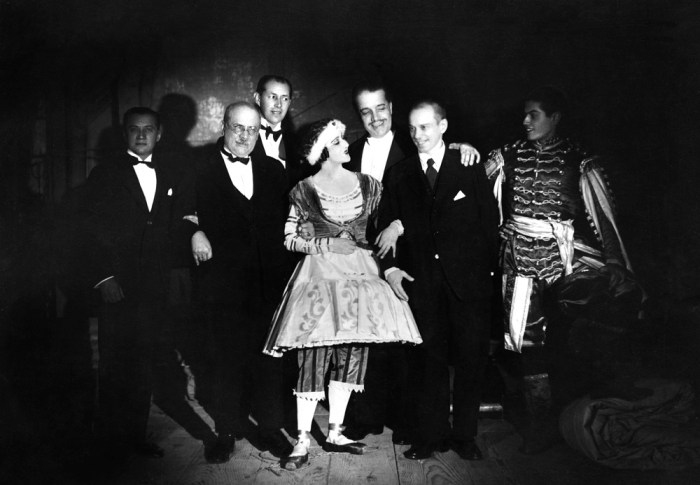

Вацлав Нижинский

Тонко чувствующий Вацлава Нижинского таланты, основатель «Русских сезонов», получил в свою антрепризу то, чего не было никогда и ни у кого. Целые балеты были написаны в расчете на одного танцовщика, и это придавало балету Дягилева истинную уникальности. Символом этого стал образ Петрушки из балета Стравинского. «Петрушка» стал одной из самых значительных работ Дягилева, его визитной карточкой.

Вацлав Нижинский в балете Жизель. 1910 год

Дягилев менял мир не только русского театра, он творил свои законы для всего мира. Так, великий импресарио создал первый «некрасивый» балет, который потом, через 50 лет, станет необыкновенно популярным во всем мире. Дягилев своей «Весной священной» и хореографией Нижинского в ней надолго опередил свое время, что является неоспоримой меткой истинного гения. Антрепренёр рисковал, понимая, что публика, не оценившая его балет, не будет давать денег. Однако таким был Дягилев – яркая, скандальная личность и великий тиран мира искусства, постоянно находившийся в долгах, но всегда воплощающий свои проекты.

Лев Бакст. Декорации к балету «Шахерезада». 1910 год

Дорогой друг

Однажды судьба свела Вацлава Нижинского и Сергея Дягилева вместе. Серж стал новым покровителем Ваци. Он делал для него всё: водил на выставки и концерты. Дарил дорогие подарки и украшения от Картье. Переманил его в свои “Русские сезоны”, отдавая лучшие роли.

Взамен всего этого Дягилев фактически запер Нижинского в золотой клетке. Он не позволял ему общаться с людьми, кроме важных спонсоров и артистов балета.

Сергей снимал ему люкс рядом со своим люксом. Приставил к нему слугу Василия, который следил за каждым шагом. Соответственно, обо всем докладывал Дягилеву.

Он просил Вацлава думать только о танцах. Чувствительный Нижинский перед каждым спектаклем запирался в своей гримерке и готовился к роли. Никого к себе не пускал, кроме гримеров и костюмеров.

Но в своих мемуарах “Чувства” Нижинский не раз пишет, что все это время в Европе бегал “по кокоткам” (дамам легкого поведения). Дягилев был в курсе, потому что оплачивал услуги врача.

История диктатора-труженика

Несмотря на подлинно огромный масштаб его личности, столь же противоречивую натуру, как Сергей Дягилев, сложно найти даже в такой богатый на интересных людей период, как начало XX века. Шенг Схейен оценивает своего героя беспристрастно, приводя слова обожавших и ненавидевших Дягилева современников.

С одной стороны, Дягилев был трудоголиком и бескорыстным фанатом своей работы. При необходимости он ставил сцену вместе с рабочими, не жалел сил, чтобы найти деньги на новый сезон (доход «Русские сезоны» приносили далеко не всегда, часто приходилось жить едва ли не впроголодь), терпеливо уговаривал своенравных художников, композиторов и хореографов. Он мог очаровать любого, им восхищались, его были готовы носить на руках.

С другой стороны, в творчестве он был тираном, своенравным и непреклонным. Зинаида Гиппиус писала: «Дягилев был прирожденный диктатор, фюрер, вождь». Незаменимых для Дягилева не было, и, когда того требовали его представления о прекрасном, он без колебаний прекращал сотрудничество даже с самыми близкими друзьями. Вацлав Нижинский, Лев Бакст, Александр Бенуа и многие другие – все они расходились с Дягилевым со страшными скандалами. Ненавидели его не меньше, чем обожали

«Он был похож на слона в посудной лавке – своим невниманием к отдельным личностям. За ним тянулся длинный след растоптанных амбиций и уязвленных самолюбий, но он этого не замечал», – характеризует Схейен своего героя.

Это противоречие накладывалось на бескрайнее одиночество Дягилева. Общительный и постоянно окруженный людьми, в душу к себе он не пускал почти никого, старался не показывать другим свою уязвимость, хоть иногда она все же и прорывалась. «В Дягилеве странным образом сочеталась жестокость и ранимость. Он мог довести других людей до слез, но и сам часто плакал», – вспоминала его знакомая.

Одну из самых ярких характеристик Дягилева, великолепного и противоречивого, дал художник Анри Матисс: «Дягилев – это Людовик XIV. Невозможно понять, что представляет собой этот человек, он способен как очаровать вас, так и довести до бешенства».

Поиск связующей нити между Россией и Западом

Сергей Дягилев был классическим представителем дворянства – части российского общества, впоследствии почти полностью выкошенной революцией и другими катаклизмами XX века. Детство его прошло частично в Петербурге, а частично в родовом поместье неподалеку от Перми, где он жил вместе с двумя другими детьми своих отца и мачехи, а также несколькими слугами. В семье было принято музицировать и петь оперные арии – будущему знаменитому импресарио с юных лет прививали вкус как к национальному, так и к европейскому искусству. Он отлично знал иностранные языки, разбирался в литературе и театре.

Всю жизнь Дягилев выступал поборником сотрудничества и единения российской и европейской культур, сражаясь и с европейскими снобами, считавшими Россию отсталой страной, и с националистами, проповедовавшими, что русским не стоит иметь ничего общего с Западом. Полемизируя с одним из них, Дягилев горячо заявлял: « может иметь серьезное и постоянное значение в истории европейского творчества! Надо верить фанатично в силу и особенность русского таланта, верить в необходимость русского дарованья для жизни современной западной культуры». Биография Шенга Схейена предлагает хороший пример того, как можно любить свою родину и при этом мыслить глобально и строить прочные мосты, соединяющие разные культуры.

«Русские сезоны» стали высшим воплощением идей Дягилева. Вместе с выдающимися представителями российского искусства – композиторами Игорем Стравинским и Сергеем Прокофьевым, танцорами и хореографами Вацлавом Нижинским, Брониславой Нижинской, Леонидом Мясиным, художниками Александром Бенуа и Львом Бакстом и так далее – Дягилев в разные годы работал с такими европейскими звездами, как Клод Дебюсси, Пабло Пикассо, Коко Шанель и многими другими. Все они появляются на страницах книги. Но балеты, рожденные в результате слаженной работы всех этих людей, патриот Дягилев считал безусловно русскими. «Забудь, что ты когда-то не была русской», – говорил он английской балерине, присоединившейся к его труппе.

Вацлав Нижинский: начало творческого пути

Герой нашей статьи родился в 1889 году в Киеве в семье польских балетных танцовщиков Томаша Нижинского и Элеоноры Береды. Вацлав и его сестра Бронислава пошли по стопам родителей. О старшем брате Станиславе известно немного — с детства он страдал психическим заболеванием и до 1918 года он находился в одной из психиатрических лечебниц Петербурга. Кроме того, известно, что бабушка Вацлава Фомича страдала хронической депрессией, что, в конечном счете, привело к полному отказу от еды и скоропостижной смерти.

Вскоре после ухода к молодой любовнице отца семейства, Элеонора вместе с детьми в поисках заработков переехала в Санкт-Петербург. Еще в раннем детстве все эти обстоятельства повлияли на характер будущей звезды балета — у него стали проявляться черты шизофрении, он рос замкнутым и необщительным. К учебе, кроме танцев, он был абсолютно равнодушен — все домашние задания за него выполняла сестра. Однако, это не помешало ему в 1907 году успешно начать карьеру в балете. Вацлава приняли в труппу Мариинского театра, где довольно быстро он становится примой.

Нижинский танцевал уже в то время с такими звездами сцены как Анна Павлова, Тамара Карсавина и Матильда Кшесинская. В 1911 году его неожиданно увольняют за довольно откровенный облегающий костюм, выполненный по эскизам Бенуа специально для постановки «Жизели», который якобы не понравился присутствовавшим в тот вечер представителям царской семьи. По другой версии, к его успеху приревновала Анна Павлова, которая славилась эгоцентричным характером и отказывалась делиться с кем бы то ни было лаврами. Без работы Вацлав Фомич оставался недолго, вскоре он присоединился к труппе Сергея Дягилева, известного балетного деятеля, имя которого уже прогремело на всю Европу со своими «Русскими сезонами». Этот период принято считать наиболее плодотворным в творчестве Нижинского и расцветом его карьеры.

Не секрет, что у Нижинского и Дягилева были интимные отношения, чему немало поспособствовала мать Вацлава Элеонора, которая не видела ничего плохого в бисексуальных наклонностях сына ради его же продвижения и знакомства с влиятельными людьми из мира искусства. Сам Дягилев крайне ревновал Нижинского к женщинам, с которыми он тоже имел отношения, регулярно посещая публичные дома. Вацлав имел полную свободу творчества и неограниченные финансовые возможности, однако в личной жизни чувствовал себя как птица в золотой клетке своего импресарио. Абсолютно не приспособленный к самостоятельной жизни Нижинский был полностью зависим от своего покровителя — Дягилев отгораживал от частых нападок критиков, которые считали его за нелюдимый и замкнутый характер сродни инопланетному существу.

Вацлав Нижинский — танцор и хореограф

Первой попыткой Нижинского в качестве хореографа можно считать постановку «Послеполуденного отдыха Фавна» на музыку Дебюсси, которую он осуществил в 1912 году. Танцором он был куда более выдающимся, чем хореографом, за советом он все равно прибегал к Дягилеву. Авангардную постановку с угловатыми движениями и необычной хореографией сочли слишком смелой и она не имела большого успеха. Та же участь ждала вторую постановку Нижинского «Весна священная» на музыку Стравинского с костюмами, сшитыми по эскизам Рериха. Хаотичные и грубые движения, завязанные на стихийности, вырвавшейся на свободу, не были поняты тогдашней публикой. Очевидно, что между Нижинским и Дягилевым назревал конфликт — зависимость Вацлава от своего покровителя тяготила его. И вскоре, во время гастролей по Южной Америке произошел неожиданный поворот — Вацлав женится на малоизвестной венгерской балерине Ромоле Пульски. Узнав о женитьбе своего протеже, Дягилев в гневе незамедлительно отправляет ответное письмо, в котором сухо сообщает, что в его услугах больше не нуждается.

Обретя долгожданную независимость, Нижинский принимает решение о создании собственной труппы. Однако талантливый танцор оказался бездарным управленцем и в скором времени потерпел финансовую неудачу, а всю его труппу пришлось распустить. Обрушившиеся неудачи, только начавшаяся Первая мировая война и никуда не исчезнувшая психологическая неуравновешенность в скором времени окончательно заводят в тупик. Вместе с семьей он перебирается в Венгрию, где до 1916 года находится фактически без работы и любимого дела в окружении не слишком благосклонных к нему родственников жены. В 1916 году ему вместе с семьей позволяют переехать во Францию, где он вновь встречается с Дягилевым. И тот предложил артисту поехать на гастроли в Америку.

В год окончания войны Нижинский в последний раз вышел на сцену. После этих гастролей они с женой перебрались в небольшой швейцарский городок Сен-Мориц. Там большую часть времени Вацлав проводил в одиночестве, порой удаляясь на продолжительное время в горы. Тайно вел личный дневник, в котором бессвязно рисовал небольшие и странные зарисовки с перекошенными человеческими лицами и писал стихи, лишенные рифмы. Однажды он даже станцевал для местных жителей, однако танец их скорее испугал. Вечер Нижинский закончил словами: «Лошадка устала».

Трагедия русского XX века

Парадоксально, но один из самых гениальных деятелей искусства, создавший шедевры, прославившие Россию на весь мир, в итоге своей стране оказался не нужен. Попытка Дягилева работать в Дирекции императорских театров в 1899–1901 годах закончилась скандалом и увольнением, и когда антрепренер перебрался во Францию, российские бюрократы от искусства восприняли это с облегчением. «Дягилева вынудили уехать за границу, так как у него уже не оставалось возможностей продолжать карьеру в России… тот же Дягилев, но не у себя на родине, а где-то далеко, всех устраивал», – пишет Схейен.

Если в дореволюционной России на Дягилева, гомосексуала и своенравного поборника свободы в искусстве, смотрели просто с опаской, то после 1917 года путь в Россию для него был окончательно заказан – для большевиков он был слишком буржуазен. В последний раз патриот русского искусства был в родной стране в 1914 году. О его возвращении хлопотал Владимир Маяковский, познакомившийся с Дягилевым в Париже, – но советская власть осталась непреклонна, и Дягилев вынужден был с бессильной тревогой следить за судьбой оставшихся в России родственников из-за рубежа. Его родной брат оказался в Соловецком лагере и был расстрелян вскоре после смерти в Венеции самого Сергея. Последние пятнадцать лет своей жизни он провел, скитаясь по Европе, окруженный славой, но лишенный дома.

НОВОСТИ

-

MBFW SS 2021: галактический ремикс в коллекции N.LEGENDA

-

MBFW SS 2021: приглушенные тона и свободный крой в коллекции Marfa Fedorova

-

MBFW SS 2021: авангардный показ от SVARKA

-

MBFW SS 2021: взрыв красок в новой коллекции JULIA DALAKIAN

-

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2020: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ

-

Рэпер Jay-Z откроет новую школу музыки и спорта в Бруклине

-

Дональд Трамп запретил TikTok в США

-

Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили клип на песню WAP

-

Cardi B и Megan Thee Stallion выпустят совместный трек WAP

-

Netflix выкупает права на показ фильма «Женщина в окне» с Эми Адамс

-

Бывший руководитель киностудии Universal Том Поллок скончался в возрасте 77 лет

-

Microsoft продолжают переговоры о покупке сервиса TikTok

-

Прослушивания в шоу American Idol пройдут в онлайн-формате

-

Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

-

Пост Мадонны в Instagram удалили после публикации фейкового контента о COVID-19

-

Пользователей TikTok ждёт онлайн-концерт The Weeknd

-

Креативный директор по обуви Calvin Klein Ульрих Гримм покидает компанию

-

Мэттью Макконахи выпустит мемуары «Зеленые огни»

-

Билли Айлиш выпустила новый сингл «My Future»

-

Лука Гуаданьино представит фильм о Сальваторе Феррагамо на Венецианском фестивале